12月から1月は、毎年ロッブリーやサラブリーのひまわり畑が美しいときいていたが、これまで行く機会がなかった。やはり車がないと行きにくいし、一人だとなおさらだ。でも3年ほど前に、この時期タイ国有鉄道(SRT)が特別列車を走らせていると聞いた。でもその時は、予約はネットではできず電話か窓口のみと言われ、同僚のタイ人教師に電話をしてもらったら売り切れていた。

コロナになってもう特別列車は走らせていないと思い込んでいたら、チャンタブリーに誘ってくれた友人が、今年は走っているという情報を得て、バーンスー駅に買いに行ってくれた。12月はもう売り切れで、1月8日のチケットになったのだが、その時点ではフアランポーン駅廃止と言われていたために、そのチケットはバーンスー駅発だった。

でもすべてではないが、1月に入ってもフアランポーン駅から列車は出ている。それでスタンプラリーはついでで、まず列車がどこから出るのかを聞きに行ったのだ。するとフアランポーン駅朝6時発だから、20分前に来てねとあっさり言われた。

コロナになってもう特別列車は走らせていないと思い込んでいたら、チャンタブリーに誘ってくれた友人が、今年は走っているという情報を得て、バーンスー駅に買いに行ってくれた。12月はもう売り切れで、1月8日のチケットになったのだが、その時点ではフアランポーン駅廃止と言われていたために、そのチケットはバーンスー駅発だった。

でもすべてではないが、1月に入ってもフアランポーン駅から列車は出ている。それでスタンプラリーはついでで、まず列車がどこから出るのかを聞きに行ったのだ。するとフアランポーン駅朝6時発だから、20分前に来てねとあっさり言われた。

出発は右端の3番ホームから

人だかりがあるなと思ったら、ワクチン証明の提示

スマホのモープロームを見せてシールをもらう

でもこれはファランポーン発だけで

バーンスーから乗った友人はなかったそうだ

さて列車はなんと定刻(6:00)に出発。友人が買った席は3等車なので、窓全開で扇風機もガンガン回っている。車両はまだ半分以上席が空いているし、これだとずっと空気も入れ替えされているから、感染リスクも低いはず。バーンスーで友人2人も乗り込んできた。でもなぜか3枚一緒に買ったのに、一人だけ席が離れてしまった。私たちの前はタイ人カップル。でもラックシ―を過ぎても左のボックス(4人)に誰も乗ってこないので、そのカップルはそちらへ移動した。それで私も友人を呼びに行き、元の席のボックスを占領した。

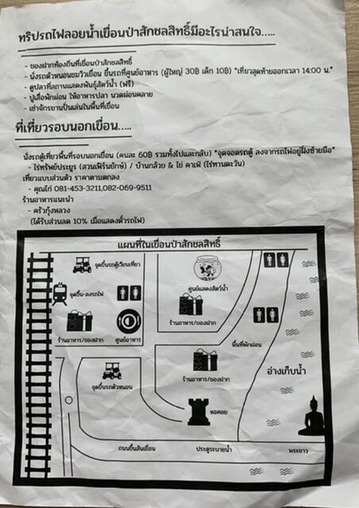

アユタヤを過ぎてから、ハンドマイクを持ってSRTの職員が下の説明の紙と広げるとかなり大きいパンフレットを配り、そのマイクを使って説明を始めた。この列車はパーサック・チョンラシットダムへ向かい、その湖上で列車が止まるのも大きな魅力だ。でももちろんマイク越しのタイ語の説明がわかるはずがない。ただ今回の同行者一人はタイ人。実は友人のタイ語学校の先生で、私も短期間授業を受けたので知っているが、直接会うのは初めてだった。ただ彼女のおかげで、今回は本当に助かった。

アユタヤを過ぎてから、ハンドマイクを持ってSRTの職員が下の説明の紙と広げるとかなり大きいパンフレットを配り、そのマイクを使って説明を始めた。この列車はパーサック・チョンラシットダムへ向かい、その湖上で列車が止まるのも大きな魅力だ。でももちろんマイク越しのタイ語の説明がわかるはずがない。ただ今回の同行者一人はタイ人。実は友人のタイ語学校の先生で、私も短期間授業を受けたので知っているが、直接会うのは初めてだった。ただ彼女のおかげで、今回は本当に助かった。

時刻表

到着後、どうやって過ごすのかの説明

パーサック・チョンラシットダム近辺の観光案内

このツアーで回れるところは限られている

QRコードでGoogle Mapが開き位置情報が確認できる

ほぼ定刻の9:50頃、列車は湖上に停車し、大撮影大会となった

日本語も聞こえてきたので、家族連れで参加されていたようだ

日本語も聞こえてきたので、家族連れで参加されていたようだ

行きの終点ドークサルン

屋台がたくさん出ているので休憩と買い物

私の大好きなひまわりの種3つで100バーツ

緑と黄色で味が違うはずだが、何味か忘れた

25分間休憩の後、列車は11時過ぎにパーサックチョンラシットダム駅に戻った。午後3時半の出発に向けて3時過ぎには戻るようにと言われる。さてここからなのだが、時間の過ごし方は3つの方法がある。1つ目はイモムシ車(รถตัวหนอน)に乗ってダム沿いを見学(30バーツ)。2つ目はバン(ロトゥー)に乗りひまわり畑やカフェに行く(60バーツ)。3つ目は駅近くでサイクリングや水族館などを見学する。

私たちは1つ目と2つ目の両方にチャレンジすることにした。まずイモムシ車のチケットを買う。ここで少しアクシデント。タイ人先生が買ってくれたのだが、直後になぜかタイ人男性と話をしていると思ったら、もう1枚買わなきゃというのだ。何で!?

ちょっと信じがたい事なのだが、その男性は現金を一切持っていなくて、彼女に30バーツ銀行振り込みをするから譲ってほしいと言ったそうだ。それを気軽にOKするタイ人先生。でもそのためにもう1度並ぶ羽目になり、しかもイモムシ車は定員が決まっているので、私たちは1台目に乗り遅れた。まあ待ったのは15分ほどだったが、先生の親切さと、現金を持っていないタイ人にびっくり。

ぐるりと回って元の場所に戻り、今度はバンに乗り込んだ。ここで運転手さんがどこに行きたいかと聞いてくれたのだが、もうお昼時間を過ぎていたので、腹ペコの私たちはご飯が食べれるところと答えた。そして細かいやり取りはタイ人先生がしてくれた。

最初に着いた農園 ここにおしゃれなカフェがあったのだが、運転手さんはご飯を食べるなら次のところが良いと言ったらしく、ちょっと写真を撮っただけで次に向かった。

ここにも素敵なインスタスポットがたくさんあり、タイ人先生は私たちにポーズをつけさせて、いろいろ写真を撮ってくれた。でもそのせいか景色だけの写真がこれしかない。

食事は普通のタイ料理で、私は定番のガパオの目玉焼き乗せを食べた。食後ひまわり畑を探してみたが、見つからない!ここで大きなミスを発見。実はひまわり畑は最初の農園だったのだ。しかもバンは一方通行で、元に戻れない。ここまで来てひまわり畑を見れないなんてありえない!

でもそこに救世主が現れたのだ。私は知らなかったのだが、タイ人先生は翌日サラブリーで結婚式に出席されるとかで、帰りの電車は途中下車される予定だったのだ。それがご主人がここまで迎えに来られることになって、ちょうど合流したところだったのだ。そして私たちを農園に連れていって、また駅まで送ってくださることになった。

午後なのでひまわりは下を向いているが、それでも美しかった。ここでも自分たちの写真を撮るのに忙しく、ひまわりだけの写真が少ない。

タイ人はどうして写真のポーズを取るのがうまいんだろう。最後に駅で撮った写真も誰がタイ人かはっきりわかる。先生とはここで別れて、私たちは3時半の列車に乗り込んだ。

帰りも列車は予定通り進み、バーンスーには定刻着だった。友人はそこで降り、私はまたファランポーンに戻った。予定では18時50分着だったが、少し遅れて19時着。でもタイの鉄道にしたらすごく頑張ったと思う。でもそこに救世主が現れたのだ。私は知らなかったのだが、タイ人先生は翌日サラブリーで結婚式に出席されるとかで、帰りの電車は途中下車される予定だったのだ。それがご主人がここまで迎えに来られることになって、ちょうど合流したところだったのだ。そして私たちを農園に連れていって、また駅まで送ってくださることになった。

午後なのでひまわりは下を向いているが、それでも美しかった。ここでも自分たちの写真を撮るのに忙しく、ひまわりだけの写真が少ない。

タイ人はどうして写真のポーズを取るのがうまいんだろう。最後に駅で撮った写真も誰がタイ人かはっきりわかる。先生とはここで別れて、私たちは3時半の列車に乗り込んだ。

最後の年にこのひまわり列車に乗れてよかった。アクシデントも先生たちの親切さで乗りこえ、さらに思い出が増えた。来年のひまわり列車はもうバーンスー駅発着かもしれない。それにこの列車に乗ることはもう2度とないだろうと思う。

このブログランキングに参加しています。もしよろしければ、ポチっとしていただければ、励みになります

にほんブログ村

コメント

コメント一覧 (4)

わ~、ひまわり畑に列車で行ってきたんですね~。もう、あれですね、今後数年、私が旅行に行くときはこのNakkoさんのブログを参考にすればほとんど行きたいところが網羅できそう(#^^#)。

パーサックダムの写真、すごくきれいで、うっとりしました。実はこの川は、私の自宅あたりが洪水になるかならないかのかなり重要な関所なので、右記になると水位のデータを毎日ネットで確認してるんですが、まだ行ったことなくて。こんなきれいな場所だったんだなあ、と。

ひまわりも美しいですが、駅の3人娘もみんなかわいい感じですよ~(^^)/!!

nakko

が しました

しました

たくさんのことがディテールを省略して目いっぱい詰め込まれているので、わかりにくいといえばわかりにくいし、拘ると前に進まなくなるのですが、雰囲気を辿って最後までふわっ~と拝読するとホッコリした気持ちになる佳品かと。

「いちめんのひまわり いちめんのひまわり ..(refrain)... いちめんのひまわりのはな」 ーー つまらぬオヤジ・パロディーでした すみません。

nakko

が しました

しました